En las calles de cualquier ciudad latinoamericana, las vidrieras repiten una estética global: maniquíes vestidos con tendencias que nacen lejos de acá, cuerpos aspiracionales, prendas clonadas que podrían estar en París, Madrid o Nueva York.

Hoy, en el Día de la Diversidad Cultural, conmemoramos un pasado marcado por la conquista, pero poco hablamos de cómo nuestros cuerpos siguen habitando estéticas impuestas, vestimentas que cuentan una historia que no es la nuestra.

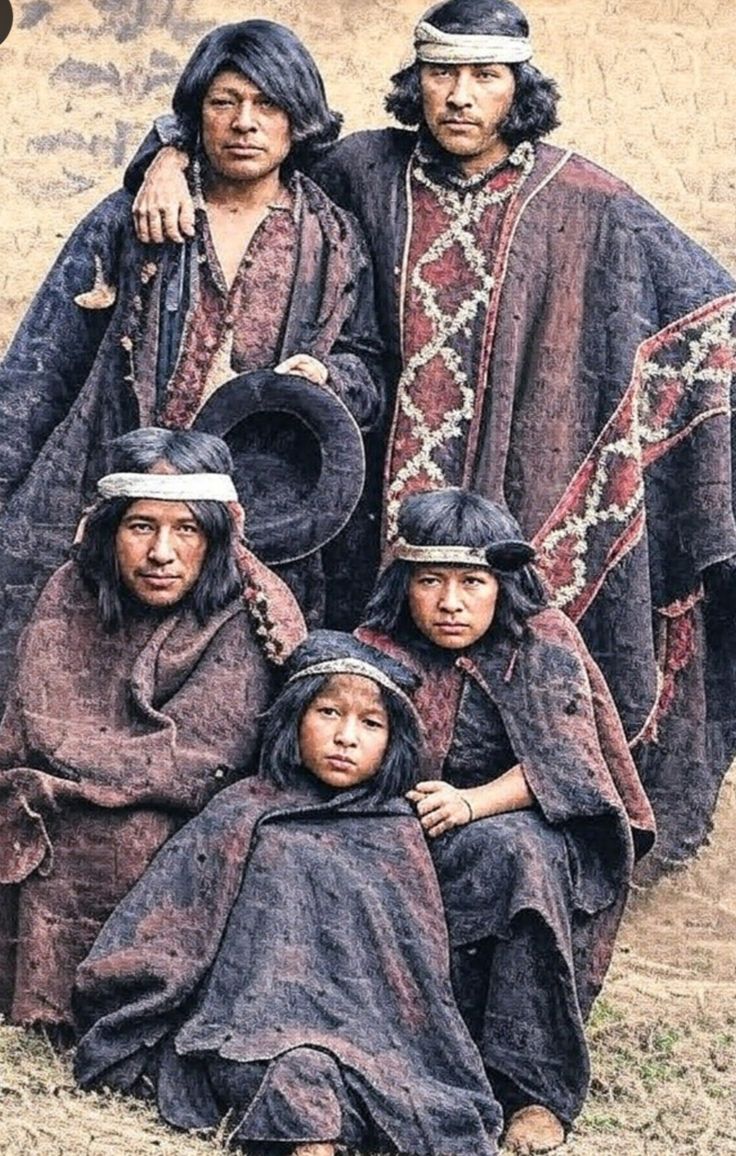

La colonización no solo arrasó territorios, lenguas y creencias. También colonizó los cuerpos. Impuso maneras de vestir, de cubrir, de adornar, de comportarse. Dictó qué prendas eran “civilizadas” y cuáles debían desaparecer. Lo europeo se convirtió en la norma estética y simbólica: vestirse “a la española” era sinónimo de ascenso, modernidad y poder; vestir lo propio era motivo de castigo, vergüenza o burla. Así se deshilacharon prácticas textiles ancestrales, se prohibieron ropas, se reglamentaron apariencias. El cuerpo vestido se transformó en un territorio de dominación.

En Latinoamérica, esta colonización estética dejó huellas profundas. Se borraron saberes indígenas y afrodescendientes; las técnicas locales fueron arrinconadas o folklorizadas, convertidas en curiosidad para la mirada blanca. Siglos después, la historia se repite con otros nombres: ya no son las leyes coloniales, sino el sistema capitalista y la moda global quienes dictan qué vestir, cómo y cuándo. Las grandes marcas del norte diseñan, las plataformas viralizan, y nuestros cuerpos reproducen tendencias ajenas como si fueran naturales. Nos vestimos como nos conquistaron.

En Argentina, este desarraigo tiene formas muy concretas. El relato nacional se construyó desde una mirada eurocéntrica: “somos hijos de los barcos”. La historia de la moda se narra desde Buenos Aires y el siglo XIX, como si antes no hubiera existido nada. Se instaló la idea de que lo elegante venía de París, que el progreso era vestirse “como en Europa”. Las prácticas textiles indígenas, afrodescendientes y mestizas quedaron relegadas a lo rural, lo “típico” o lo pasado de moda.

Poco se habla de cómo vestían los pueblos originarios, de sus pigmentos naturales, de los símbolos en los tejidos, de las técnicas transmitidas por generaciones. El poncho borravino diaguita, los bordados andinos, los turbantes afro que se usaron en tiempos de resistencia, los trajes mestizos que mezclaban herencias: todos esos modos de vestir existieron, construyeron identidad, pero fueron sistemáticamente silenciados.

Hoy vestimos bajo parámetros globales que homogeneizan. Pero recuperar estéticas y saberes locales no es un acto de museo: es un gesto político. Diversos colectivos, diseñadores, tejedoras y bordadoras están resignificando materiales y técnicas desde sus territorios, sin pedir permiso. Están construyendo otras narrativas, en las que el cuerpo vestido no imita sino afirma.

Pensar el vestir en clave descolonial implica preguntarnos: ¿de dónde vienen las ropas que habitamos? ¿Qué historias cuentan las telas que cubren nuestros cuerpos? ¿Qué memorias se apagaron en el camino?

En este Día de la Diversidad Cultural, mirar el ropero con una mirada crítica puede ser un primer paso. No para negar el mestizaje ni idealizar el pasado, sino para comprender que vestirnos nunca fue un acto neutro. Cada prenda que elegimos es también una decisión sobre qué historia queremos que habite en nuestros cuerpos.